子どもたちの実態から考えるひらがなの学び方

ひらがなは、同じ年齢でも書ける子は書ける、かけない子は書けないと分極化した状態です。

全部書けるという子どもたちの実態はどうでしょうか。

字形は大まかにつかめてはいても、位置関係の把握が十分ではないので鏡文字になってしまう、あるいは、「ね」を書けと言われると書けるが、「ねこ」と書けと言われると「ぬこ」と書いても平気でいる、また、筆圧が弱いのでふにゃふにゃしたじになってしまう、そのような子がほとんどです。

中には、本当にしっかり書ける子もいます。だからといって、その子が言語発達のすべての面においてすすんでいるかというと、そうでもありません。

文字を書くことだけに慣れているという場合もあります。

読んだり、話したり、文章を綴ったりするのも同じように得意であるとは限らないのです。

1人1人の子どもの様子をよくつかんで、ひらがなを獲得していく指導を目指したいと思っています。

目と手首・指は、連動しますか?

・まず、正しく鉛筆を持つこと。

今は、三角鉛筆や、指を置く場所にくぼみがある鉛筆、鉛筆に取り付ける補助道具もあります。

・それに、背筋をのばした正しい姿勢をさせることです。

これは、くりかえしくりかえし言って、くせになるようにさせたいものです。

さて、そうして持った鉛筆を、自由に操れるでしょうか。

まっすぐな線をなぞらせてみましょう。

目がここだと思ったところへ、手は鉛筆を運んでいるでしょうか。

その前に、いったい目は、どれくらい先まで視野に入れているでしょうか。

鉛筆の先しか見えない目では、字全体の形はつかめません。

・それをたしかめるのに、迷路遊びをさせてみましょう。

鉛筆でたどらせて、間違っても消さないでまた逆もどりさせて、軌跡を見てください。

もうあきらかに行きどまりと分かっている所へ平気でつっこんでいる子は、少し前すら見えていないのかもしれません。

こんな子は、くるくるまるを書くのも、うまくいかないでしょう。

こういった子に、同じような練習をくりかえさせることは必要ですし、有効です。

お絵描きなどでもやらせるとよいでしょう。

けれど、それだけでは十分ではありません。

そのように、目や手首・指がぎこちないのは、そういったものを発達させる何かが、その子のそこまでの生活の中に欠けていたからです。

子どもらしい体を動かしてする遊びが不十分だったのかもしれません。

シナプスではその事実をありのまま保護者様にお伝えして、ご家庭でも何らかのとりくみをしてもらうこととあわせて、直接の練習をしています。

直線や左巻き、右巻きの渦、ひし形とその対角線、などを子どもらしいイラストを模して書かせます。

これらはひらがなを書くのに必要な手首や指の動きをみんな含んでいます。

ひし形の対角線があわない子は、けっこういます。

これも一回だけでなく、画用紙のような大きな紙も使って、お絵描きのように楽しみながら何回もやらせましょう。

慣れてきたら定規を使う練習も併せて、二点をまっすぐ結ぶ線を含んだお絵描きも挑戦します。

できない子にはずいぶんむずかしいことのようです。

字形の簡単なものから

ひらがなを学ぶ順番は、字形の簡単なものから複雑なものへという配列をとっています。

では、どのひらがなが単純な字形であると言えるのでしょうか。

長年指導してきた中で集計してみると、「い」が最もたくさんの子どもの書くことができた字で、「ほ、れ」が最も書けなかった字でした。

「く・し・つ・へ」が最も単純で「ぬ・ね」が一番複雑です。

しかし、子どもたちはすでに「あいうえお」から習っていることも多いので、かなり複雑な字形の「あ」がすでに書ける子も案外います。

子ども自身が好きな字もあるでしょうから、それもふまえて配列を考えて書き方を教えるといいでしょう。

なまえことば(名詞)を音とむすびつけて

運筆ができるようになったら、簡単な字形のひらがなでできた名詞をイラストを見ながら書く練習をします。(つくし、など)

大人にとっては当たり前のことですが、まずは、音をあらわすひらがなが集まって、意味のあることばを作っているということを示せるからです。

例えば、「あ」を教えるのに「あり」という名詞は示すが、書き方を教えるのは「あ」だけというのでは、子どもの書きたいという欲求にあわないのではないかと考えて、その名詞を構成するすべてのひらがなを教えることにしています。

まず、「つくし」と言ってみて、それが三つの音からできていることを確認します。

このとき、本物のつくしを見せたり、つくしについて知っていることなどを聞いてみたりしましょう。

机の上にじっと座っているなんて飽きてしまいますから、起伏をつけ、楽しくします。

最初は書く字はできるだけ大きく、10㎝平方のマスに書くといいです。

書き順を教えながら、何回か書いたら、つくしのイラストにぬり絵をしてもいいでしょう。

このぬり絵もていねいにさせてください。

はみ出さないようにしっかりぬれば、筆圧もしっかりしてきた証拠です。

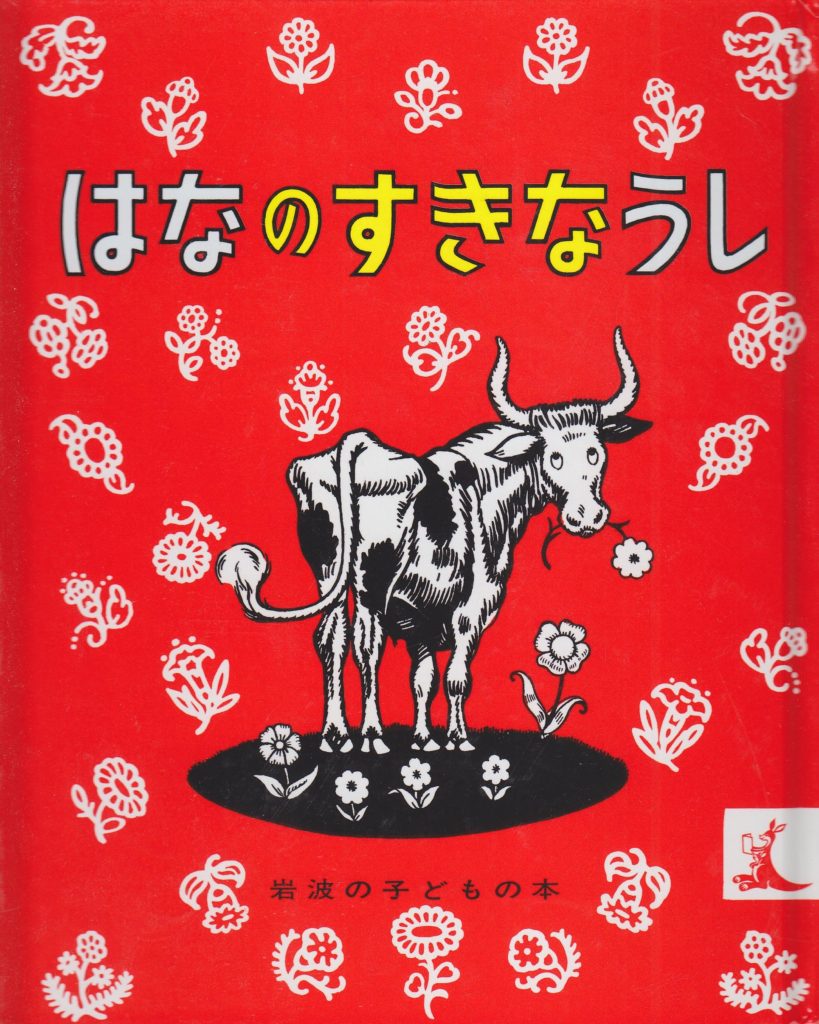

また、『花のすきな牛』(岩波) マンロー・リーフ (著) の絵本を読みきかせたあとに、 「うし」を学習します。

うしは、二つの音でできていることを一緒に読みながら確認し、書き順を教えます。

素敵な絵本とひらがなの練習を組み合わせるのは、おすすめです。楽しみながらできますし、記憶に残り、ことばの習得がより強くなります。

ことばづくり

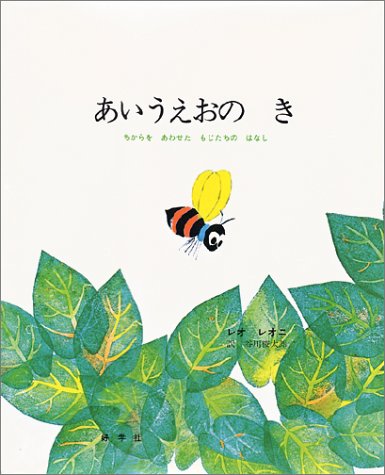

レオ・レオニの『あいうえおのき』という絵本が好学社から出ています。

これを買って、読んであげてください。

葉に住んでいる文字たちに、ことば虫がやってきて、ばらばらになってないで、集まってことばをつくることを教えます。

さらにあとで、毛虫がやってきて、ことばをつらねて文をつくることを教えますが、この後半部分は、文つくりの時までおあずけにしておいてもいいでしょう。

「 ことば虫になって、ことばをつくってみよう。」とよびかけ、新しいひらがなを教えるたびに、ことばをつくらせるといいと思います。

一つひらがながふえるだけで、つくれることばは、うんとふえます。

ぜひ、文字カードをつくってください。

教えた文字を貼っておくと、どれだけの文字を習ったか子どもは視覚的に分かりますし、また自分でそれを操作して、新しいことばをつくることもできます。

大きな模造紙に幹だけを描いておき、新しいひらがなを習うたびに、葉っぱの形の色画用紙にそれを書いて、はりつけていくのも面白いです。

ひらがなをたくさん習うにつれて、葉がしげっていきます。

入門編②は文つくり、ひらがなの発見へ

ここまで、ひらがな、ひとつひとつの理解、書き方を学び、ことばづくりをやってきました。

つぎは文つくり、ひらがなの発見をやっていきたいと思います。

家庭でできる。楽しく学ぶひらがなの方法 目次

- ~入門編①~系統だてて

- ~入門編②~系統だてて

- ~かなづかい①~「を・は・へ」助詞

- ~かなづかい②~「長くのばす音」長音

- ~かなづかい③~「つまる音」促音

- ~かなづかい④~「ねじれた音」拗音

- ~かなづかい⑤~「じとぢ、ずとづ」四つがな

最新の記事

書き手プロフィール

塾長 片岡 聡子

数学教育協議会会員

幼児からのさんすう専門塾を開講して30年、延べ2,000人近い子どもたちの教育に携わってきました。その経験と実績から『シナプスメソッド』を立ち上げ、子どもたちに提供しています。そして日々子どもたちに寄り添った教材開発を挑戦し続ける毎日です。

幼児からのさんすう×ことば/シナプス

名古屋市東区筒井3-20-3

※ 駐車場完備

※ 地下鉄桜通線車道駅2番出口北へ徒歩2分

TEL : 052-720-7900

メルマガをLINEで配信中。お問い合わせ/各種お申込をLINEでもできます。

キャンペーンやイベント、幼児教育の最新お役立ち情報をLINEでお届け中。

来たよ、見たよ、スタンプを送って下さると、とっても嬉しいです。

LINEトークでリアルタイムでご質問にお答えします。

PCでご覧の方はLINEお友達登録QRコード↓

スマホでご覧の方は友達追加ボタンよりお友達登録お願いします♪