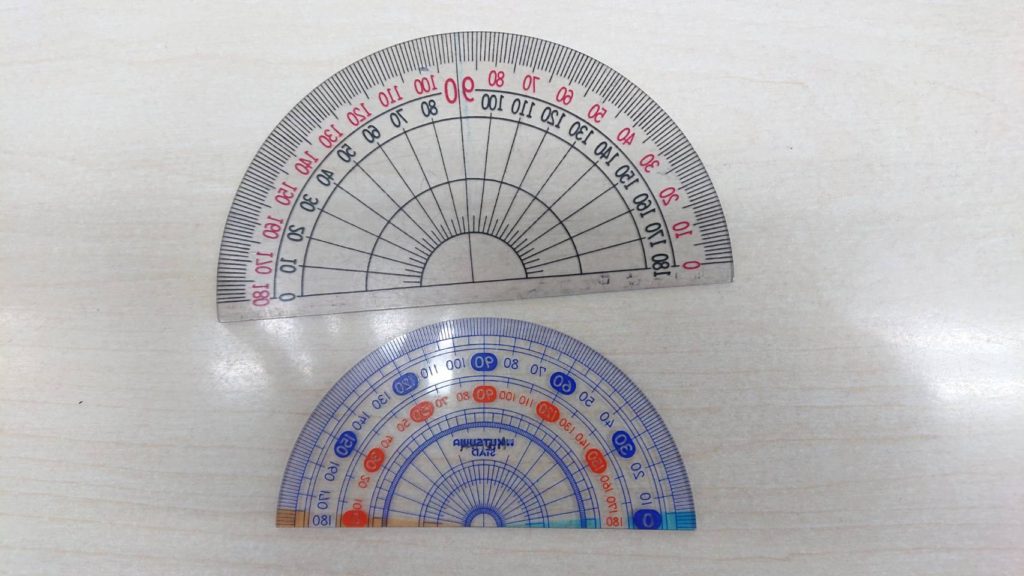

一般的に、分度器と聞いてイメージするもの

最近購入した小学生向けおススメグッズ、辞書、雑誌、パズル、道具アマゾン購入品

で2019年にご紹介した分度器です。

このような、180度分度器をよく目にするのではないでしょうか。

小学校の算数の授業で、角度を測るときや、三角形や、四角形を作図するときによく使います。

三角形の作図で、180度以上の角を測ることはありません。

四角形の作図でもほとんどありません。

矢じり(とがったハートを想像してください。)のような四角形では内角が180度以上になります。

中学受験算数の図形、多角形の性質ででてくる「外角」も180度以上にはなりません。

つまり、180度以上の角度を測る経験が、子どもたちは圧倒的に少ないのです。

そうなると、180度以上の角度を知らない子どもになります。

角度とはなにか?

角度の成り立ちから考えて、角度は360度が基準です。

これは大切にしたい考えです。

しかし、小学校4年生の1学期、4月に「角とその大きさ」を習いますが、教科書に360度分度器は登場せず、180度分度器が登場します。

(名古屋の算数の教科書は啓林館です。ほかの教科書会社によっては360度分度器が登場しているかもしれません。)

使い勝手が良いので、納得できますが、子どもたちが慣れ親しんでいる180度は特殊なのです。

角度の始まり、シュメール人は円を360等分しました。

これは、公約数が多い360等分したという説と、一年360日からきたという説があります。

一般の180度分度器は明治から使われてきました。

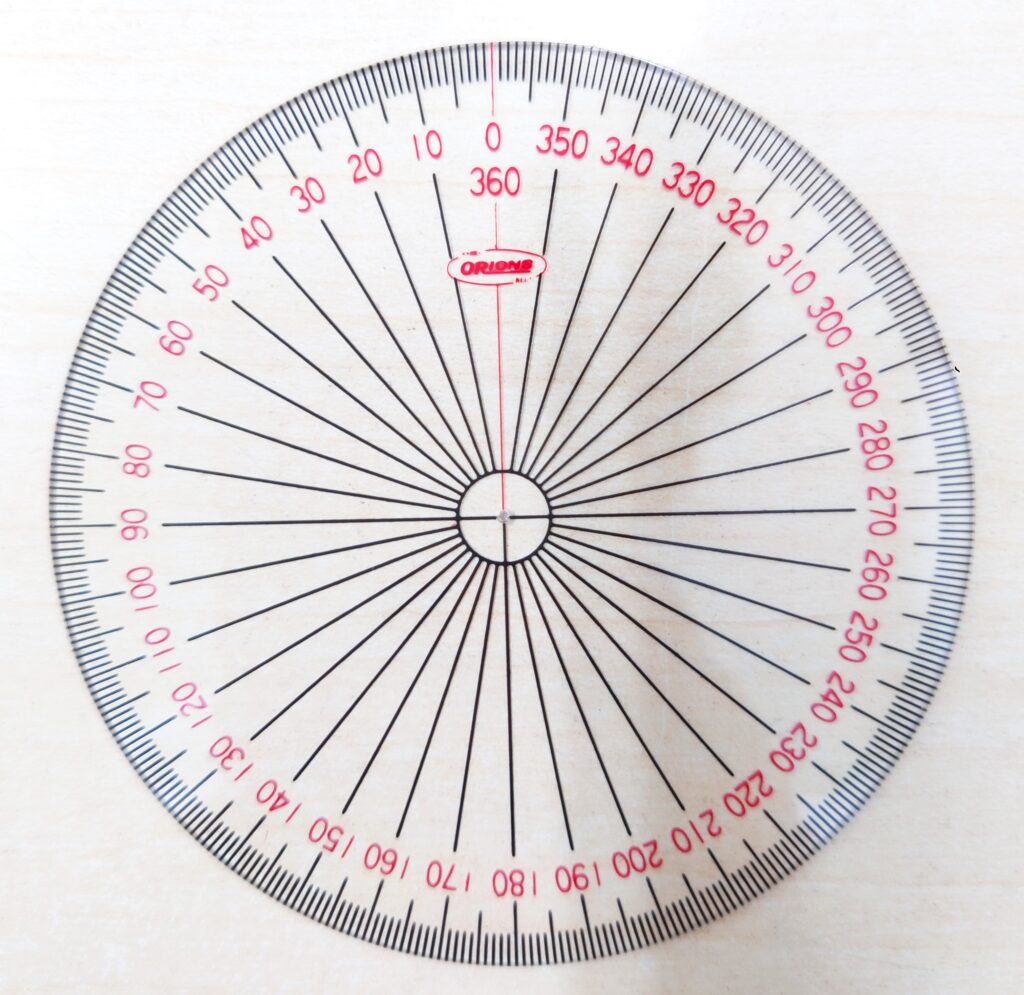

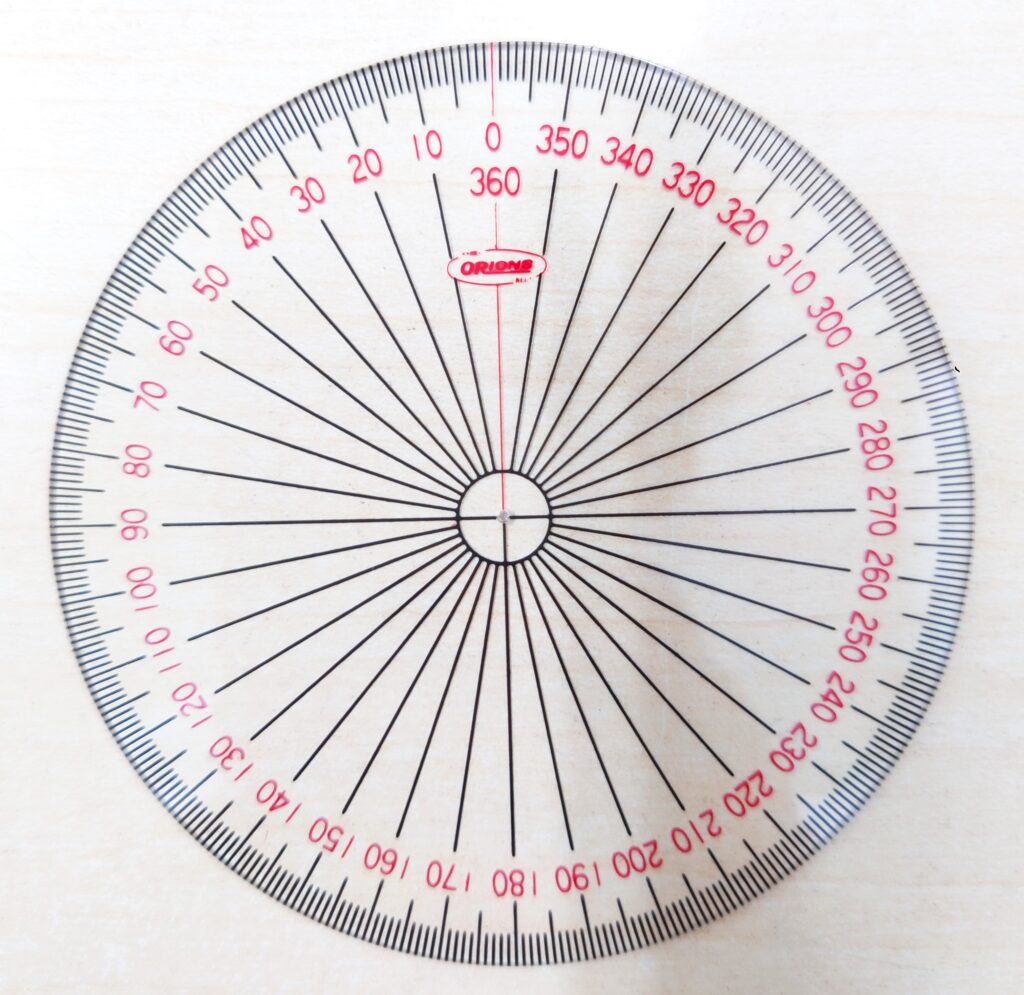

スイスの360度分度器を日本の教材会社にも作らせたことで日本でも普及しました。

イオンや東急ハンズなどの実店舗の文房具屋さんでは探しにくいですが、インターネットで「全円分度器」と検索するといくつかのネットショップが出てきます。

建築などのプロの製図用の全円分度器もあるので、できるだけシンプルで子どもの手になじむサイズのものをチョイスするといいです。

この写真の全円分度器は大阪の「共栄プラスチック」というメーカーのものです。

定価は300円程度です。

(ヨドバシドットコムで1個から送料無料で注文できます。2022/8/4現在)

角度とは、円を360等分したこと、が一目でわかる分度器です。

最新の記事

書き手プロフィール

数学教育協議会会員

シナプスメソッドの教育で算数・数学を15年学習しました。講師になって11年。自身の経験を活かし新たな教材を日々開発しています。『論理パズル』を一手に手掛けました。

幼児からのさんすう×ことば/シナプス

名古屋市東区筒井3-20-3

TEL : 052-720-7900

メルマガをLINEで配信中。お問い合わせ/各種お申込をLINEでもできます。

キャンペーンやイベント、幼児教育の最新お役立ち情報をLINEでお届け中。

来たよ、見たよ、スタンプを送って下さると、とっても嬉しいです。

LINEトークでリアルタイムでご質問にお答えします。

PCでご覧の方は LINEお友達登録QRコード↓

スマホでご覧の方は友達追加ボタンよりお友達登録お願いします♪